Ruhepotenzial als Phänomen

Die Membranen eukaryotischer Zellen sind elektrisch geladen, wie man mit einem einfachen Experiment feststellen kann. Wir stechen eine Mikroelektrode in das Cytoplasma einer Zelle und halten eine zweite Mikroelektrode von außen an die Zelle. Mit einem empfindlichen Voltmeter kann man dann eine Spannung zwischen -30 und -100 mV messen. Die Innenseite der Membran ist dabei negativ geladen, die Außenseite positiv. Diese Spannung wird als Membranpotenzial bezeichnet.

Genauere Angaben zur Messung eines solchen Membranpotenzial finden Sie auf dieser Seite meiner großen Homepage www.u-helmich.de.

Ich muss ja nicht ständig das Rad neu erfinden oder mich wiederholen. Daher verweise ich möglichst oft auf die Seiten meiner Haupt-Website, die sich sowohl an GK- wie auch an LK-Schüler richten.

Ein paar wichtige Fachbegriffe

Ruhepotenzial = Membranpotenzial, das man im Ruhezustand einer Nervenzelle messen kann. Ein typischer Wert für das Ruhepotenzial ist -70 mV.

Aktionspotenzial = Membranpotenzial, das man für eine kurze Zeitspanne messen kann, wenn die Nervenzelle erregt ist. Ein Aktionspotenzial kann Werte von bis zu +30 mV erreichen.

Depolarisierung = Vorübergehende Abschwächung des vorhandenen Membranpotenzials, zum Beispiel von -70 mV auf -40 mV.

Hyperpolarisierung = Vorübergehende Verstärkung des Membranpotenzials, zum Beispiel von -70 mV auf -90 mV.

Modellversuch zum Ruhepotenzial

Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, wie eine solche Membranspannung von -70 mV zustande kommt. Dazu betrachten wir mal einen kleinen Modellversuch - ein einfaches Gedankenexperiment führt uns einen entscheidenden Schritt weiter. Es ist ganz wichtig, dass Sie dieses Gedankenexperiment verstehen. Wenn Sie das geschafft haben, dann haben Sie auch das Ruhepotenzial verstanden.

Gedankenexperiment zum Ruhepotenzial

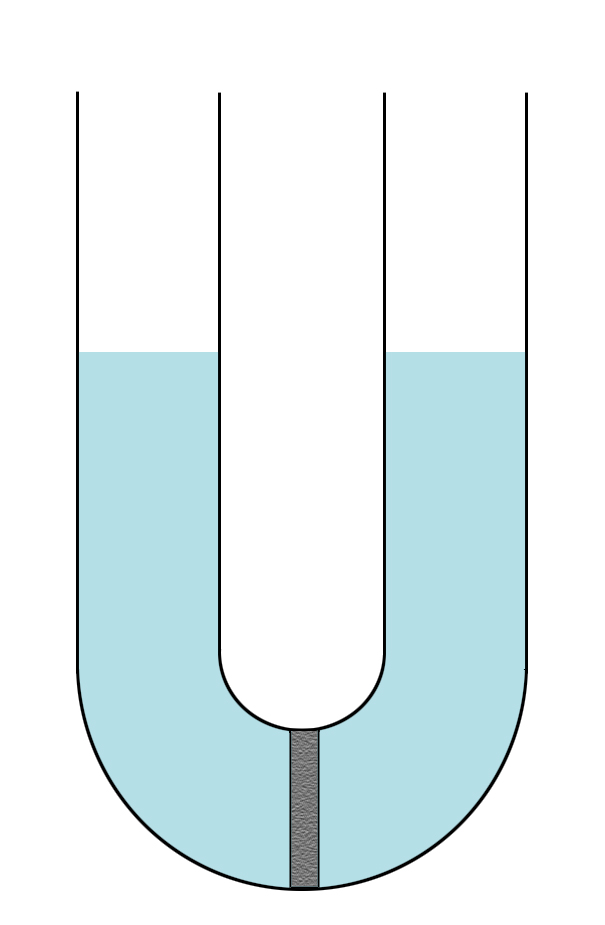

Aus dem Chemieunterricht kennen Sie bestimmte diese U-Rohre, bei denen eine poröse Fritte die beiden Hälften des U-Rohrs trennt.

Ein U-Rohr mit Fritte

Autor: Ulrich Helmich, Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

In den linken Schenkel dieses U-Rohrs füllen wir nun eine 1-molare Kochsalz-Lösung (NaCl), in den rechten Schenkel destilliertes Wasser.

Was wird im Laufe der nächsten Stunden passieren?

Die Na+ - und die Cl- - Ionen der Kochsalzlösung werden durch die poröse Fritte von links nach rechts diffundiert sein, vom Ort der höheren Konzentration zum Ort der niedrigeren Konzentration. Alle Stoffungleichgewichte streben normalerweise einen Konzentrationsausgleich an, das haben Sie bestimmt im Biologiekurs der Stufe EF gelernt, als es um Themen wie Diffusion und Osmose ging.

Was passiert aber, wenn die Fritte nicht für alle Ionen durchlässig ist, sondern nur für kleine positiv geladene Ionen wie Na+ oder K+?

Die Natrium-Ionen diffundieren zunächst ungehindert von links nach rechts, sie streben einen Konzentrationsausgleich an.

Dieser wird aber nie erreicht, denn mit jedem Na+-Ion, das nach rechts diffundiert, lädt sich die rechte Seite positiv auf, während die linke Seite des U-Rohrs negativer wird. Es bildet sich eine Spannung quer über die Fritte, die linke Seite ist negativ geladen, die rechte positiv.

Das erinnert schon sehr an das Membranpotenzial einer Zelle, hier ist ja auch die eine Seite der Membran negativ geladen, die andere positiv.

Aber warum erreichen die Na+-Ionen keinen Konzentrationsausgleich?

Je negativer die linke Seite wird, desto stärker werden die Na+-Ionen, die es auf die rechte Seite geschafft haben, von der linken Seite wieder angezogen. Und die Na+-Ionen, die sich noch auf der linken Seite befinden, werden von dieser negativen Ladung auf der linken Seite zurück gehalten.

Gedankenexperiment

Stellen wir uns nun in Gedanken vor, dass sich auf der linken Seite der Fritte genau 100 Na+-Ionen und 100 Cl--Ionen befinden. Auf der rechten Seite zählen wir keine Ionen, dort ist zu Beginn des Experiments nur dest. Wasser.

Nun diffundieren 10 Na+-Ionen nach rechts, angetrieben von dem chemischen Na+-Potenzial.

Chemisches Potenzial = Konzentrationsunterschied.

Der Begriff "chemisches Potenzial" soll andeuten, dass in einem Konzentrationsunterschied Energie gespeichert ist, mit der Arbeit verrichtet werden kann.

Das wissen Sie vielleicht noch aus dem Cytologie-Kurs der Stufe EF. Wenn beispielsweise Protonen mit dem Konzentrationsgradienten durch eine Membran strömen, kann durch diesen Teilchenstrom ein Enzym "angetrieben" werden, das ATP herstellt. Eine solche ATP-Synthese kommt sowohl an der Thylakoid-Membran der Chloroplasten wie auch an der inneren Membran der Mitochondrien vor (Lichtreaktion der Photosynthese bzw. Atmungskette bei der aeroben Dissimilation).

Durch diese Diffusion positiver Ionen nach rechts baut sich allerdings ein elektrisches Potenzial quer über die Fritte auf.

Elektrisches Potenzial = elektrische Spannung bzw. ein Ladungsunterschied.

Der Begriff "elektrisches Potenzial" soll andeuten, dass in einer elektrischen Spannung Energie gespeichert ist, mit der Arbeit verrichtet werden kann.

Mit jedem Na+-Ion, das von links nach rechts diffundiert, wird das chemische Potenzial kleiner (der Na+-Konzentrationsunterschied wird kleiner), das elektrische Potenzial aber größer (am Anfang hatte es den Wert 0).

Lange bevor es zu einem Konzentrationsausgleich kommen kann, ist das elektrische Potenzial so stark geworden, dass es das chemische Potenzial ausgleicht. Er herrscht nun ein elektrochemisches Gleichgewicht.

Elektrochemisches Gleichgewicht = der Zustand, wenn das elektrische Potenzial an einer Membran genau so groß ist wie das entgegengesetzt gerichtete chemische Potenzial, und sich die beiden Potenziale dadurch gegenseitig aufheben.

Im elektrochemischen Gleichgewicht ist das elektrochemische Potenzial gleich Null, denn es gilt: chemisches Potenzial = elektrisches Potenzial. Das chemische Potenzial treibt die Na+-Ionen von links nach rechts, während das elektrische Potenzial die Na+-Ionen von rechts nach links zieht.

Eine Netto-Diffusion von Ionen findet dann nicht mehr statt. Wenn man also die NaCl-Konzentration im linken und rechten Schenkel des U-Rohrs kontinuierlich messen könnte, würde man keine Veränderung der Konzentrationen mehr feststellen. Darum spricht man auch von einem Gleichgewichtszustand.

Würde man allerdings die einzelnen Ionen irgendwie markieren können, dann würde man feststellen, dass während dieses Gleichgewichtszustandes ständig einzelne Ionen von links nach rechts und auch von rechts nach links diffundieren. Es herrscht also ein dynamisches Gleichgewicht, kein statisches.

Dynamisches Gleichgewicht = pro Zeiteinheit diffundieren genau so viele Teilchen von links nach rechts wie von rechts nach links. Für den außenstehenden Betrachter ändert sich daher nichts, er kann keine Veränderungen der Teilchendichten messen.

Auf dieser Seite finden Sie eine genauere Darstellung des eben besprochenen Modellversuchs mit ein paar Bildern, die die Sache etwas veranschaulichen.